今回の症例は、再根管治療のケース。

患者さんは20代男性。

主訴は「歯茎から膿が出る。1−2年前に他院にて根管治療を行い、セラミッククラウンを入れている。状態をみてほしい。」ということだった。

口腔内を見ると、頬側にフィステルがある。

打診(+)、咬合痛(+)、頬側歯肉の圧痛(+)

フィステルに造影材(ガッタパーチャポイント)を入れて、レントゲン撮影した。

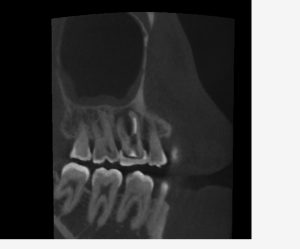

(術前のレントゲン、CT)

3根全てに根尖病変がある。

そして、分岐部に大きな穿孔(パーフォレーション)があった。穿孔部にも骨吸収を認める。

患者さんからの話を聞くと、どうやら前回の治療は抜髄だったようだ。

穿孔(パーフォレーション)とは、根管治療の最中に間違った方向に歯を削り過ぎてしまい、歯に人工的な穴を開けてしまうことをいう。

この部位に細菌が感染してしまうと、治療が複雑化する。

この根管治療の状態でセラミッククラウンを入れるのは、流石に無責任な治療であると言わざるを得ない。

患者さんが気の毒である。

推奨される治療は、再根管治療だ。

穿孔部の修復も行わなければならない。

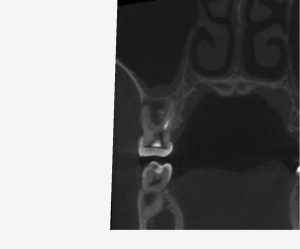

(治療直後のレントゲン)

MB根、DB根はやや湾曲していた。

穿孔部に関しては、バイオセラミックパテにて修復。

治療は一回法で終了した。

幸い術後2週間でフィステルは消失した。

その後およそ1年間、仮歯の状態で経過経過を見ることとなった。

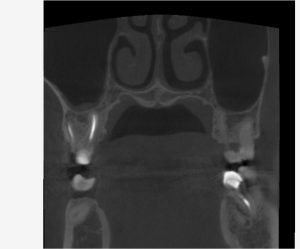

(術後1年のレントゲン、CT)

術後1年では一切の症状はなくなっていた。

根尖病変および穿孔部に関しても骨が再生しており、治癒が確認できた。

この後、最終補綴に移行した。

何とか歯を残すことができ、患者さんも喜んでおられた。

穿孔に関しては、現代の材料を使用すれば、良好な封鎖・修復が可能であることがわかっている。

本来、抜髄治療(初めて神経を取る治療)であれば、90%以上という高い成功率を誇るはずだ。

根管治療は術者の知識・技量・経験によって、その結果が大きく影響を受けやすい治療と言える。

治療を受ける際には、根管治療を得意とする医院を受診することをお勧めしておく。