今回は親知らずの影響により、根管治療が必要になった症例をご紹介しよう。

患者さんは50代女性。

主訴は「右下の歯茎が腫れている。1年ほど前に、親知らずの抜歯をした。

その後に手前の歯の虫歯の治療をした(その時は歯の神経は生きていた)。しかし、今回は神経が死んで大きく膿が溜まっているため、抜かないといけないと言われた。」である。

右下7番にフィステルを認め、打診(+)、咬合痛(+)であった。

歯髄は反応なく、失活状態である。

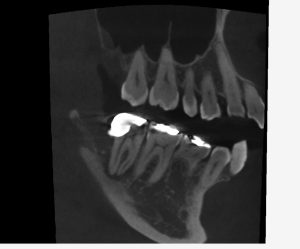

レントゲンを見てみよう。

(術前のレントゲン、CT)

半埋伏智歯(半分歯茎の中に埋まっている親知らず)の影響で、右下7番の遠心にう蝕があったであろうことが分かる。

この場所は、親知らずが無ければ、本来虫歯ができるはずがない場所だ。

このようなことがあるので、半埋伏智歯は早めに抜いておいた方が良いのかもしれない。

一つ言えることは、この場所に虫歯ができると「治療が非常に難しくなる」ということである。

理由は簡単、見えにくいからだ。

現に過去の虫歯治療の状態は、問題だらけだ。

・虫歯も取りきれていない

・裏層したセメントは大きくはみ出している

・修復物の適合も全くあっていない

見えない場所を、盲目的に、感覚頼りに治療したのだろう。

そして、結果的に神経が死んでしまい、かなり広範囲に骨が溶けてしまっている。

治療はまず根管治療である。

初回治療なので、成功率は80%の見込みだ。

一回法にて根管治療を行なった。

(治療後のレントゲン)

問題は無いと思われる。

この治療のポイントは、遠心側のう蝕の処置である。

拡大視野で虫歯を取り切り、電気メスで歯肉を切除&止血し、隔壁用のCRを確実に接着させなければならない。

ここさえ終われば、あとは通法に従い、根管治療を行うだけだ。

半年間経過観察をし、問題ないため、補綴処置へ移行した。

(半年経過後のレントゲン)

(1年経過後のレントゲン、CT)

いかなる症状もなく、周囲の骨の再生を認める。

補綴物の適合も問題ない。

噛むことも問題なく、完治と言えるだろう。

根管治療に限らず、虫歯治療においても、一つ一つの治療の精度が予後に影響することが分かる症例だと言えよう。